Die Abtei wurde 1148 von Zisterziensermönchen aus der Abtei Mazan im Vivarais gegründet. Bemerkenswert ist die für Zisterzienser typische asketische Strenge. Diese wurde nicht nur in ihren Klosterregeln, bei denen Gebet, harte körperliche Arbeit, Gottesdienst und karge Mahlzeiten festgeschrieben waren, deutlich, sondern auch in der Architektur. Diesem Ideal entspricht das schmucklos-schlichte Kloster Sénanque.

Geschichte

Bereits 4 Jahre nach der Gründung 1148 war das Kloster derart gewachsen, dass von hier aus ein Tochterkloster im Vivarais gegründet werden konnte. Durch Schenkungen u.a. der Familie Simiane und der Herren von Venasque wuchs das zur Abtei gehörende Territorium schnell, und auf den teilweise weit entfernten Ländereien wurden Grangien („Scheunen“) gebaut, um die sich bald von Laienbrüdern bewirtschaftete Höfe gruppierten.

Im 13. Jahrhundert stand die Abtei in ihrer Blüte, die mit Wohlstand und – in der Folge – Abweichung vom benediktinischen Armutsgelübde verbunden war. Ein energischer Abt setzte Ende des 15. Jahrhunderts wieder mehr Respekt vor den klösterlichen Regeln durch. 1544, während der französischen Religionskriege, wurde das Kloster von Waldensern niedergebrannt. Einige Mönche wurden dabei gehenkt. Danach war die Abtei nur noch ein Schatten früherer Tage. Gegen Ende des 17. Jahrhundert bestand die Gemeinschaft lediglich aus zwei Mönchen. Dennoch wurde zu Beginn des 18. Jahrhunderts der Südflügel des Klosters wiederhergestellt.

In der französischen Revolution wurde es 1791 als Staatseigentum („bien national“) verkauft, was es vor der Zerstörung bewahrte. 1854 wurde Sénanque wieder als Kloster von zeitweilig 72 Mönchen genutzt. In den Zeiten von 1870 bis 1940 und 1969 bis 1989 wurde Sénanque erneut geschlossen. Inzwischen findet wieder mönchisches Leben in der Abtei statt.

Bauweise des Klosters Notre-Dame de Sénanque

Die Zisterzienserklöster wurden innen und aussen schmucklos gehalten. Fresken, Skulpturen oder Glasfenster mit figürlichen Darstellungen waren nicht gestattet. Ornamente waren lediglich als Teil der Baustruktur erlaubt. Die technische Ausführung der Bauten war jedoch besonders sorgfältig. Beim Entwurf der Kirchen spielte besonders der Lichteinfall in die schlichten Gebäude eine große Rolle. Da Jesus Christus nach christlichem Glauben das „Licht der Welt“ ist, wurden die Kirchen in der Regel „orientiert“ ( = in Richtung Osten gebaut). So ging während der Morgenmesse die Sonne – von alters her ein Symbol für Christus – hinter dem Altar auf, wo die Eucharistie gefeiert wurde.

In Sénanque wird an zwei wichtigen Stellen die Strenge und Nüchternheit unterbrochen:

- Im Kreuzgang befinden sich 48 Arkadenbögen mit kleinen Säulen, deren Kapitelle überaus abwechselungsreich verziert sind.

- Die Klosterkirche dominiert ein aufwendiges, achtachsiges Gewölbe. Gewölbebau und Spitzbögen gab es zwar bereits zum Ende des 11. Jahrhunderts, aber erst aufgrund der großen Zahl von Neugründungen wurden diese Techniken weit in Europa verbreitet.

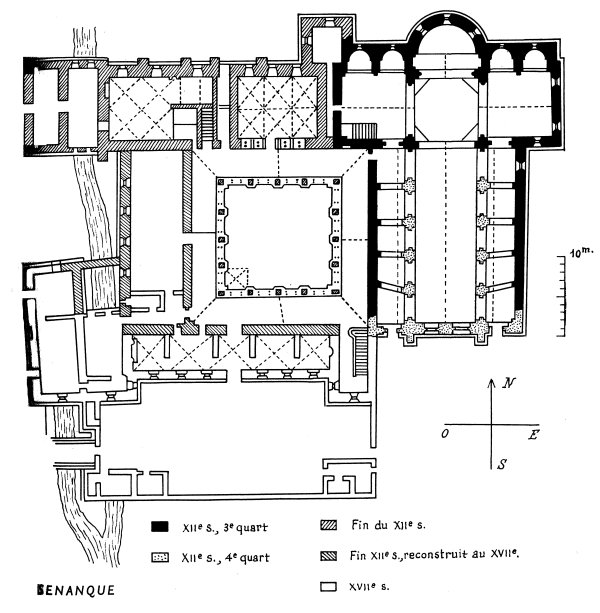

Im Allgemeinen entspricht der Grundriss des Klosters dem anderer zisterziensischer Klöster. Aufgrund der Lage des Klosters im engen Tal der Sénancole, gibt es in Sénanque einige Besonderheiten:

- Schreibstube (Scriptorium), Wärmeraum und Brüdersaal wurden in einem Raum, dem Calefactorium, zusammengefasst.

- Ungewöhnlich ist auch die Lage der Sakristei jenseits der Hauptfassade.

- Die Kirche von Sénanque ist Richtung Norden gebaut.

- Deutlich erkennbar ist an verschiedene Stellen des Gebäudes das Rechteck als Entwurfsprinzip, besonders im Kreuzgang. Es diente den Erbauern zusammen mit dem „Goldenen Schnitt“ als Mittel zur Gliederung und Einteilung der Räume.

Rundgang

Das Dormitorium

Das Dormitorium war der ursprüngliche Schlafsaal. Es war in Abschnitte für die einzelnen Mönche unterteilt. Die Umrisse der Zellen lassen sich noch auf dem Boden erkennen. Der Raum wurde nicht beheizt. Somit war es in der kalten Jahreszeit sehr ungemütlich. Als Betten nutzten die Mönche einfache Strohmatten. Das fast 30 Meter lange Dormitorium besitzt ein einziges durchgehendes Spitztonnengewölbe (entstanden nach 1170). Die Mauern sind 1,30 Meter dick. An der westlichen Giebelwand befindet sich ein großes Rundfenster. Ebenfalls an dieser Wand findet man eine Tür, hinter der man die frühere Kammer des Abtes vermutet. Beweisen kann man dies jedoch nicht, da von diesem Raum keine Spuren erhalten sind. Wie der gesamte Grundriss des Klosters, ist auch das Dormitorium an den Tagesablauf der Mönche angepasst. An seinem Kopfende führt eine Treppe unmittelbar in das Querhaus der Abteikirche. Somit konnten die Mönche gegen zwei Uhr morgens direkt in die Kirche gehen, um den ersten Gottesdienst des Tages zu feiern. Am Abend gingen sie dementsprechend nach dem letzten Stundengebet von dort zur Nachtruhe zurück in den Schlafsaal.

Die Abteikirche

Die Abteikirche des Klosters Notre-Dame de SénanqueÜber eine Treppe, die ursprünglich aus Stein war, gelangt man vom Dormitorium hinunter in den Kirchenbereich, unmittelbar vor den Altar unter der Vierung. Der Chorraum hinter dem Altar wird rechts und links flankiert von je zwei Nebenapsiden, in denen früher ebenfalls Altäre stande, um den zahlreichen Priestern unter den Mönchen die Gelegenheit zu geben, täglich die Heilige Messe zu feiern – nicht selten für das Seelenheil des Stifters. Diese Nebenkapellen haben eigene kleine Tonnengewölbe und leicht eingezogene Apsiden.

Die Kirchenfenster wurden erst 1994 vom Glasmaler Louis-René Petit geschaffen. Mit diesen Fenstern wollte man Lichtverhältnisse erreichen, die einerseits die Wirkung des Steinbaus und seiner Architektur, andererseits die Spiritualität dieses Raumes besonders hervorheben.

Das Langhaus bildet den zweiten großen Teilraum der Kirche. Es besteht aus einem Mittelschiff, links und rechts flankiert von je einem Seitenschiff. Dieser Bereich liegt einige Stufen tiefer als der Chor und wurde 1180 errichtet. Da sich die Architektur der beiden Teile unterscheidet, sind diese wohl von verschiedenen Baumeistern errichtet worden. Auch die Steinmetz-Zeichen unterscheiden sich. Hinzu kommt, dass nach dem Geschmack der Zeit mittlerweile weniger in die Breite, dafür mehr in die Höhe gebaut wurde. So wurde das Mittelschiff gut vier Meter höher als ursprünglich geplant.

Das Gewölbe ist im Gegensatz zu den Chorgewölben ein reines Spitztonnengewölbe ohne Gurte. Das Langhaus ist im Vergleich zum Chor einfach und schmucklos. Die einzigen Blickfänge ist das Rundfenster in der Südseite, verziert mit einem Zwölfpass und den darunter liegenden Lanzettfenstern. Die Mauer unterhalb der Fenster ist eine sogenannte Blindmauer, d.h. ohne Mittelportal. Westlich, in der Verlängerung der Mauer, gibt es ein Portal, das einst den Laienbrüdern („Konversen“) als Eingang diente, und östlich in der Verlängerung ein weiterer Eingang für Pilger und Besucher. Diese Anordnung findet man sonst recht selten.

Der Kreuzgang

Der Kreuzgang ist der zentrale Ort eines jeden Klosters. Wie auch in der Kirche, dem Refektorium und dem Kapitelsaal, war hier das Schweigen (Silentium) Pflicht. Es war ein Ort des Betens, Meditierens, der Lektüre, aber auch der Arbeit. Noch heute wird dieser Teil von den Mönchen wie damals genutzt. Der Kreuzgang ist, vergleichbar mit dem römischen Atrium, der zentrale Teil eines Gebäudekoplexes, der die verschiedenen Räume miteinander verbindet. Unter offenem Himmel mitten in der Natur, besitzt er aber auch eine religiöse Symbolik. Er ist das „wiedergefundene Paradies“, „der verschlossene Garten der Braut“ (aus dem Hohelied der Liebe) und das „Himmlische Jerusalem“ (aus der Offenbarung des Johannes).

Der Kreuzgang besitzt in jedem Flügel vier große Bögen, die wiederum aus je drei kleineren, durch Doppelsäulen voneinander getrennten Arkaden bestehen. Die so erzielte Gesamtzahl von zwölf Bögen hat die symbolische Bedeutung der Fülle (vgl. Zwölf Stämme Israels, die zwölf Apostel). Da laut der Offenbarung des Johannes das „Himmlische Jerusalem“ zwölf Tore hat, so soll der Mönch schon zu Lebzeiten Bewohner dieses neuen Jerusalem sein. Die Symbolik der Zahl wird ergänzt durch Licht- und Schattenspiele, hervorgerufen durch architektonische Bestandteile des Kreuzganges: die gekuppelten Säulenbögen, die Kapitelle mit Pflanzenornamenten und die steinernen Bodenplatten.

In einer Nische in der Wand neben dem Portal der Kirche befindet sich das Armarium. Darin wurden Bücher aufbewahrt.

Bei dem Überfall der Waldenser aus dem Lubéron (1544) wurden das Brunnenhaus in der südwestlichen Ecke des Kreuzganges sowie der Südflügel zerstört. Er wurde im 17. Jahrhundert neu errichtet. Vom Brunnenhaus sind jedoch nur noch Ansätze des Gewölbes zu erkennen. Von der Südweststrecke des Kreuzganges aus kann man auf den Glockenturm und das Dach blicken, das mit flachen Steinplatten („Lauzes“) bedeckt ist, die ohne Dachstuhl auf dem Gewölbe liegen.

Das Calefactorium – der Brüdersaal

Dieser auch „Wärmestube“ genannte Raum war neben der Küche der einzige Ort, der an kalten Tagen mit zwei Kaminen beheizt wurde, von denen noch einer erhalten ist. Der halbrunde Rauchfang wurde in der Nordmauer am seitlich darüberliegenden Dormitorium vorbeigeführt, das dadurch leicht erwärmt wurde.

Die Mönche führten hier Handarbeiten aus oder kopierten Manuskripte. Deshalb diente dieser Raum auch als Skriptorium. Er wurde später durch eine Mauer getrennt. Eine Säule in der Mitte trägt zentral die vier Kreuzgratgewölbe. Das Kapitell wurde im 19. Jahrhundert restauriert.

Das Refektorium – der Speisesaal

Neben dem Brüdersaal befand sich der Speisesaal und die Küche. Das Refektorium stürzte im 18. Jahrhundert ein und wurde im 19. Jahrhundert wieder aufgebaut. Heute ist dieser Raum die Kapelle, in der die Mönche ihr Stundengebet beten. Sie ist allein für die Mönche und nicht für Besichtigungen geöffnet.

Der Kapitelsaal

Dies war und ist der tägliche Treffpunkt der Mönche. Jeden Morgen wurde hier unter dem Vorsitz des Abtes ein Kapitel aus den Benediktregeln vorgelesen. Danach folgte das Martyrologium (= Aufzählung der Tagesheiligen) und der Nekrolog (von gr. nekros = Tod), eine Liste derjenigen Zisterziensermönche, die an ihrem Todestag besonders geehrt wurden, da sie ein Leben wie Heilige geführt hatten.

Im Kapitelsaal baten die Mönche ihre Mitbrüder um Vergebung oder klagten diejenigen an, die gegen die Ordensregeln verstoßen hatten. Hier erfolgte die Wahl des Abtes, die Verwaltung des Klosterbesitzes und die Aufnahme von Novizen. Weiterhin wurden hier verstorbene Mönche aufgebahrt, die ohne Sarg von Mitbrüdern in der so genannten Totenwache bewacht wurden, bis sie auf dem Friedhof beigesetzt wurden.

Während der Vermeldungen saßen die Mönche je nach Dauer ihrer Zugehörigkeit im Kloster auf den entsprechenden Stufen. Aufgrund des Kreuzrippengewölbes mit zwei mächtigen Pfeilern ist die Akustik im Kapitelsaal sehr gut.

LINKS: